Power Purchase Agreements: Welche Arten von PPAs gibt es?

Ein Power Purchase Agreement, kurz PPA, ist ein langfristiger Stromliefervertrag. PPAs dienen Betreibern von Wind- und Solarkraftanlagen, aber auch Großabnehmern des Stroms als Hedge, also kann man sie verstehen als Verträge zur Reduktion finanzieller Marktpreisrisiken. Wir stellen die wichtigsten Arten von PPAs vor.

Definition: Was ist ein PPA?

Ein Power Purchase Agreement, kurz PPA, ist ein langfristiger Stromliefervertrag. Meistens geht es dabei um Strom aus erneuerbarer Energie. Die Vertragsparteien sind oft Stromerzeuger einerseits und Großabnehmer wie Industriebetriebe, Datenzentren oder Versorger (Retailer) andererseits. In der Regel wird neben einer Liefermenge auch ein fixer Strompreis vereinbart.

Warum sind PPAs mittlerweile so wichtig?

PPAs dienen vor allem Investoren als Hedge, also als Instrument zur finanziellen Absicherung von marktlichen Risiken wie Preis und Erzeugungsmenge. Zum Teil machen Fremdkapitalgeber wie Banken oder Private-Equity-Unternehmen den Abschluss von PPAs zur Bedingung für ihr Engagement in Erzeugungsanlagen für erneuerbaren Strom. Auch Großabnehmer können sich auf diese Weise relativ preiswert mit Strom versorgen.

PowerMatch ist die PPA-Plattform von FlexPower, die es Erzeugern erneuerbarer Energien und Speicherbetreibern erstmals ermöglicht, direkt mit Stromverbrauchern aus Industrie und Gewerbe Strom zu handeln.

Wird durch ein Power Purchase Agreement der Stromhändler umgangen?

Ein Power Purchase Agreement zwischen Erzeuger und Verbraucher kommt häufig ohne Stromhändler aus. In der Praxis werden PPAs jedoch immer seltener direkt zwischen Erzeuger und Verbraucher abgeschlossen, sondern von beiden Parteien mit Stromhändlern.

Auch wenn Stromhändler Gebühren für ihre Dienstleitung erheben, hat dies eine Reihe Vorteile für beide Seiten der Wertschöpfungskette. Denn mit ihrer Marktexpertise übernehmen Stromhändler nicht nur Dienstleistungen wie Direktvermarktung und Bilanzkreismanagement, die sonst inhouse erbracht werden müssten, sie agieren häufig auch als Sicherungsgeber der Hedges. Dadurch werden PPAs erheblich flexibler und können genauer auf die jeweiligen – teils gegenläufigen – Bedürfnisse von Produzenten und Verbrauchern angepasst werden. Durch sogenanntes Risk-Warehousing verwalten Stromhändler Preisrisiken auch selbst. Dies geschieht beispielsweise, wenn Verkäufer und Käufer unterschiedliche Vertragslaufzeiten präferieren.

Nach welchen Kriterien unterscheiden sich Power Purchase Agreements?

Wenn von „PPA-Arten“ die Rede ist, ist damit meist die Neuallokation der Produktionsrisiken oder auch der Preisrisiken gemeint. Damit bildet die „Art“ immer nur eine Facette der Komplexität und der Vielfalt der Vertragsausgestaltungen ab. Stromlieferverträge unterscheiden sich in verschiedenen Kriterien auf jeweils vielfältige Weise. Diese Merkmale werden verschiedentlich miteinander kombiniert, sodass sehr individuelle Vertragskonstrukte entstehen.

Zu den wichtigsten Kriterien gehören die Art der Stromerzeugung, der Lieferung und der Vertragspartner sowie die Modalität zur Neuaufteilung von Preis- und Produktionsrisiken auf die Vertragspartner.

Flexibility Purchase Agreement (FPA) oder virtuelle Batterie

Ein Flexibility Purchase Agreement (FPA) ist – ähnlich wie ein PPA – eine Form des Hedgings am Strommarkt. Dabei werden zahlreiche dezentrale Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsanlagen so gebündelt, dass Lasten und Erzeugung gezielt im Stromnetz verschoben werden können. Dadurch wird ein Speichereffekt simuliert. Deshalb hat sich vor allem außerhalb der Fachwelt die Bezeichnung virtuelle Batterie etabliert.

Die Integration physischer Stromspeicher ist sinnvoll, aber nicht erforderlich. Ebenso könnte etwa ein Kühlhaus zum Zeitpunkt A die Kühlleistung hochfahren, um Strom in Form von thermischer Energie (Kälte) virtuell zu speichern. Zum Zeitpunkt B wird die Leistung der Kältepumpe heruntergefahren, um mehr Strom im Netz zu belassen. So wird die virtuelle Batterie wieder entladen. Der rechnerische Effekt in den Energiemengenkonten der Bilanzkreisverantwortlichen ist identisch mit dem Auf- und Entladen einer physischen Batterie.

Den Betreibern gepoolter Anlagen wie Wärmepumpen, Hochöfen, Batteriespeichern oder Biogasanlagen ermöglichen FPAs zusätzliche Erlösmöglichkeiten, denn sie erhalten von den Betreibern der virtuellen Batterie ein Entgelt für ihre Flexibilität. Deshalb ziehen Stromhändler die sachlichere Bezeichnung Flexibility Purchase Agreement (Flexibilitätskaufvereinbarung) vor.

Power Purchase Agreements nach Art der Lieferung

Physische Power Purchase Agreements

Von physischen PPAs wir gesprochen, wenn der Liefervertrag durch eine physische Stromlieferung erfüllt wird.

Onsite-PPA

Wenn Erzeugungsanlagen direkt über eine eigene Stromleitung mit den Verbrauchseinheiten des oder der Abnehmer verbunden sind, spricht man von Onsite-Lieferungen. Dies können PV-Aufdachanlagen oder Windräder in der Nähe einer Produktionsstätte sein. Auch sogenannte Mieterstromkonzepte, bei denen Immobilieneigentümer eine Solaranlage betreiben und den Strom den Mietern verkauft können dazugerechnet werden.

Attraktiv erscheint dies, weil dadurch das öffentliche Netz nicht in Anspruch genommen wird und deshalb unter Umständen keine Netzgebühren anfallen. Der Nachteil ist, dass diese Erzeugungsanlagen nicht am hocheffizienten Börsenhandel teilnehmen und ihr Strom dadurch nicht für die allgemeine Bedarfsdeckung zur Verfügung steht. Dadurch können volkswirtschaftliche Fehlanreize entstehen, weil Verbraucher etwa Mieterstrom nur deshalb verbrauchen, weil er gerade lokal zur Verfügung steht, obwohl er netzweit knapp ist – oder umgekehrt.

Offsite-PPA

In der Regel liegen Erzeugungs- und Verbrauchsstandort geografisch zu weit auseinander, um eine exklusive Stromleitung zu etablieren. Dann speist der Produzent den Strom ins öffentliche Netz und der Abnehmer entnimmt ihn am Verbrauchsort. Die Lieferung findet dann bilanziell statt. Der Strom wird vom Bilanzkreis des Erzeugers „physisch bilanziell“ in den Bilanzkreis des Verbrauchers geliefert. Die meisten Power Purchase Agreements fallen in diese Kategorie.

Synthetische oder virtuelle PPAs

Von synthetischen oder virtuellen Power Purchase Agreements wird gesprochen, wenn die Erzeugung und der Verbrauch von Strom nicht physisch miteinander verbunden sind. Der Produzent verkauft seinen Strom an der Strombörse, wo er an andere Abnehmer weiterverkauft wird. Der Verbraucher hingegen bezieht seinen Strom ebenfalls über die Strombörse und das öffentliche Netz.

Im Rahmen eines virtuellen PPAs vereinbaren jedoch beide Vertragspartner finanzielle Ausgleichsmechanismen, nach denen die Marktpreise für Strom mit einem im Vertrag festgelegten „Strike Price“ verrechnet werden. Dabei erfolgt die Abrechnung nur finanziell und nicht durch die physische Lieferung des Stroms.

Power Purchase Agreements nach Vertragspartnern

Ursprünglich wurden PPAs hauptsächlich direkt zwischen Erzeugern und Verbrauchern geschlossen. Unterschieden wird dabei etwa zwischen Corporate PPAs, die ein Erzeuger direkt mit einem großen Betrieb der produzierenden oder verarbeitenden Industrie schließt, und einem Power Purchase Agreement, bei dem der Abnehmer eine staatliche Stelle oder Körperschaft ist.

Solche sehr linearen Konstrukte verlieren jedoch zusehends an Bedeutung. Dementsprechend ist die Vielfalt der PPAs nach Art der Vertragspartner gewachsen. Hier eine Übersicht.

Übersicht | Lieferant | Bilanzkreis-management | Abnehmer |

|---|---|---|---|

Corporate PPA | Erzeuger | Erzeuger | Unternehmen |

Government PPA | Erzeuger | Erzeuger | Staatliche Stelle |

Utility PPA | Erzeuger | nach Vereinbarung | Versorger / Händler |

Merchant PPA | Erzeuger | Händler / Direktvermarkter | Händler / Direktvermarkter |

Sleeved PPA | Erzeuger | Händler / Direktvermarkter/ Versorger | (große) Endverbraucher / Versorger |

Liquid PPA | Erzeuger | Händler | Unternehmen / Händler / Versorger / Verbraucher |

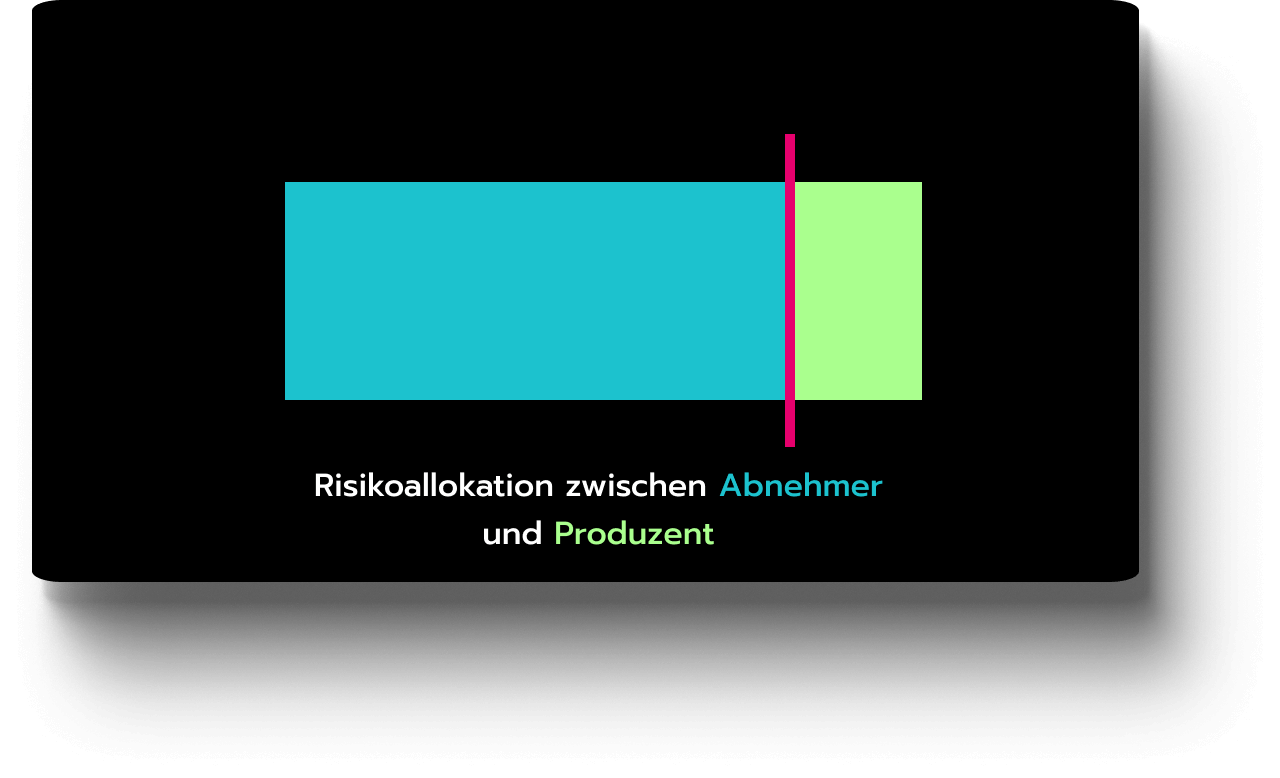

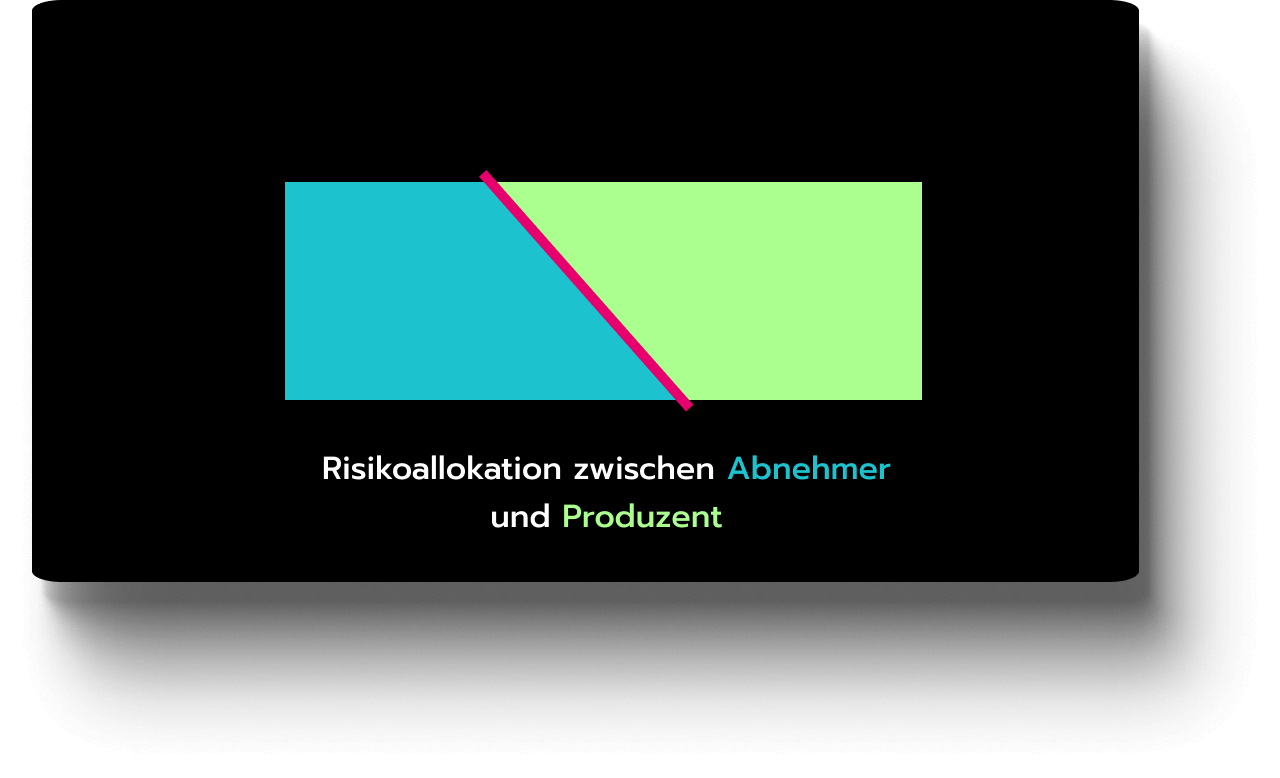

Power Purchase Agreements nach Produktionsrisiko

Bei der Neuallokation der (übertragbaren) Produktionsrisiken haben die Vertragsparteien einen riesigen Gestaltungsspielraum. Dabei geht es immer um die Frage, wer die Kosten dafür übernimmt, wenn die erzeugte Menge nicht der benötigten beziehungsweise der vereinbarten Menge entspricht.

Welche Produktionsrisiken sind übertragbar?

Zunächst einmal liegt das Produktionsrisiko beim Erzeuger. Es besteht in der Unsicherheit, ob und wann er wie viel Strom produzieren kann. Teile davon lassen sich durch PPAs an Vertragspartner übertragen. Um diese wird es im Weiteren gehen.

Beispiel: Produktionsrisiken der Stromerzeuger

Kein Abnehmer bezahlt den Betreiber einer Erzeugungsanlage für Strom, den er nicht produziert. Das Risiko der Unterproduktion – etwa aufgrund von bewölktem Himmel, Windstille, technischen Fehlern, außerplanmäßiger Wartungsarbeiten etc. – wäre theoretisch durch ein PPA übertragbar. In der Praxis geschieht dies jedoch nicht.

Mit einem Power Purchase Agreement wollen Erzeuger vertraglich vor allem festlegen, dass sie zumindest den Strom, den sie produzieren, auch zu planbaren Preisen verkaufen können. Dabei besteht ein langfristiges Risiko der Überproduktion: Wer nimmt beispielsweise dem Betreiber eines mittleren Windparks die 250 Gigawattstunden Jahresproduktion ab?

Dazu kommt das punktuelle Risiko des Produktionszeitpunkts. Dabei geht es darum, dass sich das Einspeiseprofil eines Wind- oder Solarparks im Tagesverlauf nahezu zwangsläufig vom Bedarfsprofil des Abnehmers unterscheidet. Das Problem dabei: Strom muss im selben Moment aus dem Netz entnommen werden, in dem er eingespeist wird. Sonst gerät die Netzfrequenz aus dem Gleichgewicht und es droht im Extremfall ein Stromausfall. Hier stellt sich also die Frage: Wer ist dafür zuständig, dass der Stromkunde stets die exakt benötigte Menge Strom erhält?

Beispiel: Produktionsrisiken der Stromabnehmer

Der Stromabnehmer hat „von Natur aus“ nur das Produktionsrisiko der Unterproduktion: Wenn der Lieferant einen Engpass hat, muss er sich den Strom anderweitig besorgen. Dieses Risiko kann er durch ein entsprechendes PPA hedgen.

Das Risiko der Überproduktion kann dem Abnehmer erst durch ein Power Purchase Agreement entstehen. Insbesondere durch solche PPAs, die ihn zur Abnahme der gesamten Produktionsmenge verpflichten. Auch eine Abnahmeverpflichtung mit fest definierter Menge beinhaltet ein Überproduktionsrisiko, das dann eintritt, wenn der eigene Bedarf unter den Erwartungen bleibt. Dann muss der Abnehmer die überschüssigen Mengen zu Marktpreisen verkaufen.

Ähnliches gilt für das Risiko des Produktionszeitpunkts: Dass die Stromproduktion genau zu seinem Bedarf passt, wird eine Ausnahme sein. Das Risiko entsteht ihm aber durch das PPA. Denn mit einem herkömmlichen Stromliefervertrag zum Fixpreis würde er es zu 100 Prozent hedgen – allerdings zu einem entsprechend hohen Preis.

Pay-as-Produced PPA

Der Abnehmer kauft den gesamten Strom aus einer Anlage. Benötigt er mehr Strom, muss er diesen anderweitig beschaffen. Benötigt er weniger, muss er den Überschuss selbst verkaufen.

Das Produktionsrisiko liegt voll beim Abnehmer.

Pay-as-Nominated / Pay-as-Forecasted PPA

Der Erzeuger erstellt auf Basis der Erzeugungsprognosen – meist einen Tag vor der Lieferung – einen Fahrplan. Weicht die tatsächliche Produktion davon ab, muss der Erzeuger die Differenz im Intradayhandel zu- oder verkaufen.

Benötigt der Abnehmer eine von der Prognose abweichende Menge Strom, muss er selbst seinen Bilanzkreis glätten – sprich, die Unterschiede an den Spotmärkten ausgleichen. Weicht die Erzeugung von der Prognose ab, liegt es am Erzeuger die Abweichungen zu glätten.

Das Produktionsrisiko liegt hauptsächlich beim Abnehmer, da die Prognosen meist sehr nah an der tatsächlichen Einspeisung liegen.

Take-or-Pay PPA

Der Abnehmer zahlt für eine vereinbarte Menge Strom, auch wenn er sie nicht abnimmt und trägt damit das Risiko, dass er nicht benötigten Strom weiterverkaufen (take) oder zumindest bezahlen (pay) muss. In letzterem Fall kann der Erzeuger entscheiden, ob den Strom dann tatsächlich produziert und anderweitig verkauft oder die Anlage abregelt.

Das Produktionsrisiko liegt voll beim Abnehmer. Der Erzeuger hat sogar die Chance auf zusätzliche Einnahmen, wenn er eine bereits bezahlte Menge Strom an Dritte verkaufen kann.

Baseload PPA

Der Lieferant garantiert einen festen Lieferumfang für jede Stunde (24-7-365) des Vertragszeitraums – unabhängig von der tatsächlichen Produktion seiner Anlage. Abweichende Mengen muss er viertelstündlich ausgleichen.

Das Produktionsrisiko liegt voll beim Lieferanten.

Firm (Volume) PPA

Funktioniert ähnlich wie ein Baseload PPA, allerdings wird das Liefervolumen nicht pro Stunde, sondern für einen größeren Zeitraum – zum Beispiel einen Tag oder einen Monat – fixiert.

Der Produzent muss also sicherstellen, dass er dem Abnehmer im Laufe beispielsweise eines Tages 10 Megawattstunden (MWh) liefert. Mindermengen muss er nachkaufen, Überproduktion anderweitig allozieren. Der genaue Zeitpunkt der Einspeisung ist aber nicht festgelegt. Liefert der Lieferant die gesamten 10 MWh zum Beispiel am Vormittag, muss der Abnehmer eventuell einen Teil davon weiterverkaufen und am Nachmittag seinerseits Strom hinzukaufen.

Das Produktionsrisiko liegt teilweise beim Lieferanten und teilweise beim Abnehmer. Die genaue Aufteilung variiert von Vertrag zu Vertrag.

Power Purchase Agreements nach Preisrisiko

Bei der Allokation des Preisrisikos haben die Vertragsparteien einen ähnlich großen Spielraum wie beim Produktionsrisiko. Vier Grundmodelle sind dabei prägend:

Festpreise

Der Preis ist unabhängig vom Markt, für den gelieferten Strom trägt keine Seite ein echtes Preisrisiko. Man könnte allerdings die Opportunitäten als mittelbares Preisrisiko verstehen: Bei hohen Marktpreisen entgehen dem Lieferanten höhere Einnahmen, bei niedrigem entgehen dem Abnehmer günstigere Einkaufspreise.

Das (mittelbare) Preisrisiko ist auf beide Seiten gleichermaßen verteilt. In welchem Maße es wer letztlich trägt, hängt von der Allokation des Produktionsrisikos ab.

Merchant PPA

Der Abnehmer zahlt dem Lieferanten den aktuellen Marktpreis. Diese Modalität wird fast ausschließlich zwischen Erzeugern und (Strom-)Händlern beziehungsweise Direktvermarktern geschlossen. Deshalb wird der Begriff „Merchant PPA“ teilweise auch als Synonym für PPAs zwischen Erzeugern und Händlern verwendet. Im Grunde handelt sich dabei weniger um ein echtes Power Purchase Agreement als um einen Direktvermarktungsvertrag für Erzeugungsanlagen.

Das Preisrisiko tragen beide Seiten gleichermaßen.

Preiskorridore

Der Preis richtet sich zunächst nach einem bestimmten Spotmarktpreis (Day-ahead oder Intraday), zusätzlich wird eine Ober- und eine Untergrenze vereinbart. Damit ist der Lieferant bei Marktpreisen über der Obergrenze Sicherungsgeber, der Abnehmer ist Sicherungsnehmer. Bei Preisen unter der Untergrenze ist es umgekehrt.

Beide Seiten tragen einen Teil des Preisrisikos. Die genaue Aufteilung variiert nach Wahl des Preiskorridors.

Contract for Difference

Sogenannte CfDs (Contracts for Difference) sind ein bilanzielles Hedging-Instrument bei synthetischen PPAs. Dabei wird der Strom über die Strombörse gehandelt. Im Nachhinein erhält der Sicherungsnehmer jedoch vom Sicherungsgeber eine Ausgleichszahlung.

Bei Power Purchase Agreements zwischen Produzent und Verbraucher oder Versorger sind meist die Stromerzeuger die Sicherungsnehmer. Insbesondere wenn Stromhändler involviert sind, treten diese häufig als Sicherungsgeber gegenüber Erzeugern und Verbrauchern auf. Dass ein CfD vorliegt, sagt zunächst einmal nichts über die Verteilung des Preisrisikos aus. Dieses hängt von der Ausgestaltung des CfDs ab.

CfD mit Fixpreis

Häufig wird bei solch einem Power Purchase Agreement ein Fixpreis als Basiswert (Underlying) festgelegt. Der Abnehmer gleicht dann die Differenz zwischen dem Basiswert und dem Börsenpreis aus. Liegt der Börsenpreis unter dem Basiswert, erstattet der Abnehmer dem Lieferanten die Differenz. Bei Börsenpreisen über dem Underlying stellt der Abnehmer dem Lieferanten die Differenz in Rechnung.

Das Preisrisiko liegt beim Abnehmer.

CfD mit Preiskorridor

Anstelle eines Fixpreises wird bei dieser Art von CfD ein Preiskorridor festgelegt, innerhalb dessen der Lieferant das Preisrisiko trägt. Bei einem Börsenpreis unterhalb des Korridors erhält er eine Differenzzahlung. Darüber muss er wiederum die Differenz erstatten. In der EU werden auf diese Weise zum Teil Wind- und Solarparks gefördert.

Das Preisrisiko liegt teilweise beim Abnehmer, teilweise beim Lieferanten.

Eine Umkehr des Prinzips ist auch möglich, sodass der Abnehmer einen festen Preis bezahlt. Dies kommt aber eher dann vor, wenn zwischen Erzeuger und Verbraucher ein Händler als Sicherungsgeber für beide – Erzeuger und Verbraucher – auftritt (Sleeved PPA).

Das Preisrisiko liegt hier beim Händler.

Liquide oder handelbare Power Purchase Agreements

Liquide PPAs, auch handelbare PPAs genannt, sind gewissermaßen das Gegenstück zu Corporate, Government und Utility PPAs. Während solch bilateralen PPAs teilweise hochkomplexe Vertragskonstrukte sind und oftmals direkt zwischen Stromproduzenten und Stromverbrauchern geschlossen werden, handelt es sich bei liquiden PPAs um standardisierte Verträge, die im Ganzen oder in Tranchen an der Börse gehandelt werden können.

In der Regel stehen dahinter Stromhändler oder Direktvermarkter, die Erzeugern anbieten, Strom zu einfachen und transparenten Konditionen zu verkaufen. Gleichzeitig bieten sie Großverbrauchern, zu ebenso leicht verständlichen Bedingungen, erneuerbaren Strom zum Kauf an.

Dabei treten die Stromhändler normalerweise nicht als reine Vermittler auf, sie übernehmen auch das Bilanzkreismanagement. Sie sorgen also dafür, dass Einspeisung und Verkauf beim Erzeuger sowie Einkauf und Entnahme beim Verbraucher auf jede Viertelstunde gerechnet identisch sind. Damit übernimmt der Händler von beiden Seiten das Risiko, teure Ausgleichsenergie bezahlen zu müssen, falls sie ihren Bilanzkreis einmal nicht ausgleichen.

Der größte Vorteil für Verbraucher ist womöglich, dass ihre Stromlieferungen nicht von einer bestimmten Anlage abhängen, die wegen Produktionslücken, technischen Fehlern oder Abregelung wegen örtlicher Netzüberlastung ausfallen können. Bei liquiden PPAs poolen die Händler mehrere Stromlieferanten zu einem großen virtuellen Kraftwerk, dessen Produktion sie dann in liquide PPAs gehüllt weiterverkaufen. Lieferunterbrechungen einzelner Erzeuger fallen dadurch kaum ins Gewicht, beziehungsweise sind die einkalkulierte Regel.

Vergleich | Bilaterale PPAs | Liquide PPAs |

|---|---|---|

Vertragskomplexität | Hoch (individuell angepasst) | Niedrig (meist Fixpreise für beide Seiten, Fixmengen für Abnehmer) |

Handelbarkeit | Eingeschränkt | Gut handelbar |

Zielgruppe | Großverbraucher mit komplexen Profilen | Kleine bis große Geschäftskunden, Großverbraucher |

Ausfallrisiko | Hoch durch „Klumpenrisiko" | Gering durch Risikostreuung |

Finanzierung | Erfordert detaillierte Prüfung | Einfacher durch Standardisierung |

Fazit: Power Purchase Agreements - Vertriebsvehikel für erneuerbare Energie

Power Purchase Agreements (PPAs) sind Verträge zu Vertrieb von erneuerbarem Strom, mit denen sich Investoren von Wind- und Solarkraftanlagen, aber auch Großkunden gegen Preis- und Mengenschwankungen absichern. Finanziers machen PPAs oft zur Bedingung für Kredite oder Beteiligungen. Die Vielfalt an PPA-Ausgestaltungen erschwert eine einfache Kategorisierung. Wesentliche Unterscheidungsmerkmale sind die Stromerzeugungsart, Liefermodalitäten und die Risikoteilung zwischen den Vertragsparteien sowie die Art der Vertragspartner selbst.

Während zunächst bilaterale Verträge mit komplexen Strukturen dominierten, gewinnen inzwischen standardisierte, handelbare Produkte mit Risikostreuung an Bedeutung. Damit einher geht, dass Power Purchase Agreements zunehmend von Stromhändlern vermittelt werden. Sie optimieren Verträge, übernehmen das Bilanzkreismanagement und treten als Sicherungsgeber dieser Form des Hedgings auf.

Das ABC des Stromhandels

Was wird größer, wenn man es teilt?

Die Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien ist eine Generationenaufgabe, die Innovation und Wissen in einem noch nie dagewesenen Umfang erfordert. Wir werden schneller zu 100 % erneuerbaren Energien gelangen, wenn wir als Generation so viele Informationen wie möglich miteinander teilen. Das ist es, was wir mit unserer School of Flex anstreben.

Flex Index

"Wie viel Geld kann ich mit einer Batterie verdienen?" Das werden wir häufig gefragt. Um die Frage zu beantworten, haben wir den Flex Index entwickelt. Er zeigt transparent den monetären Wert der Flexibilität auf dem deutschen Strommarkt an.

Videos & Podcasts

Nichts geht über Expertenwissen aus erster Hand. Hören Sie rein, was unsere Stromhändler und Ingenieure zu berichten haben – über ihren Job, das Marktumfeld und die Dinge, an denen wir gerade arbeiten.

Flexikon

Alles, was Sie über Flexibilität auf den Energiemärkten wissen müssen, an einem Ort? Geschrieben von Experten für Experten und Anfänger gleichermaßen? Das ist es, was wir mit unserem Flexicon bezwecken.

Entdecken Sie unsere Leistungen

FLEXPOWER hilft Ihnen, Ihre Assets an den Energiemarkt zu bringen. Unser Team von Spot-Markt-Tradern vereint mehr als 25 Jahre Erfahrung mit dem Handel von Strom aus Erneuerbaren Energien. Mit unserem schlanken und voll digitalisierten Ansatz verwalten wir große Erneuerbaren-Portfolios sowie flexible Erzeugungs- und Speicheranlagen.